侃财邦|我们需要怎样的人形机器人?

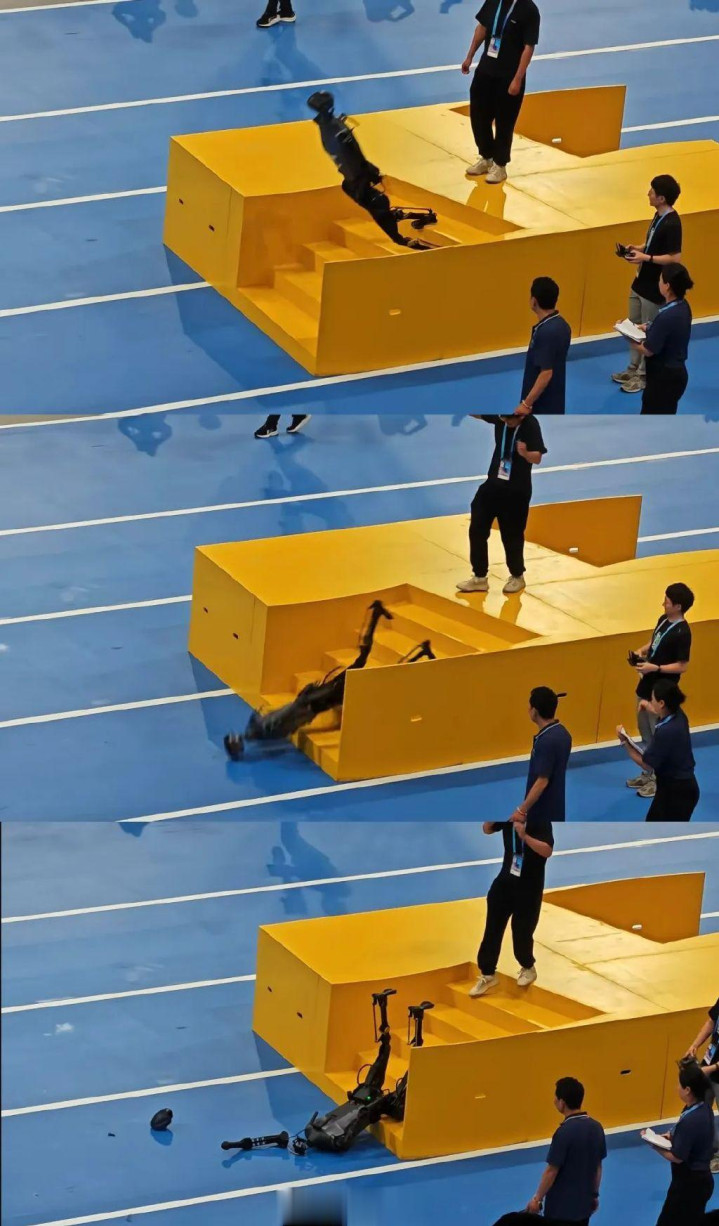

8月,首届世界人形机器人运动会上,机器人运动员抢道、摔倒,被“家长”领走的名场面,不断刷屏,网友辣评:“下一个风口,是机器人保养、贴膜和维修。”

(比赛中摔碎的“选手”。图源网络)

人形机器人背后的市场竞赛,远比运动场上的比拼更加激烈。德银报告预测,到2050年,人形机器人市场规模有望达到1万亿美元,全球销量可能突破7000万台。

说到底,人形机器人还是给人用的。从工厂到家庭,人形机器人的想象空间还很大。但是对消费者来说,我们到底需要什么样的机器人?

站稳不摔跤,人形机器人的第一道门槛

在运动会1500米长跑项目中,宇树机器人以6分34秒的成绩夺得首金。但即便是获奖机器人,也出现了突然减速在场内转圈的情况。稳定性,依然是人形机器人面临的最大挑战。

北京通用人工智能研究院研究员贾宝雄表示:“我们加入了强化学习的方法,提升机器人在真实环境中的表现能力,让它在遇到地面不平整或者坑洼时,也能保持比较好的稳定性。”

“站稳”是第一步,国内外的人形机器人巨头拼尽全力,技术内核囊括硬件、算法、集成测试和行业标准等。

国内,天太机器人自研高精度关节模组,并牵头制定国家标准;优必选推动整机在真实工厂环境中接受多机协同和长时间作业的严苛考验。而国外领军者波士顿动力的Atlas机器人,凭借惊人的50个高自由度关节语言处理指令的行为模型(LBMs),展现其超强抗干扰的能力。

人形机器人站得稳,需要一个强大的“小脑”,能够瞬间协同处理平衡感知、运动规划和精准执行。这不仅需要高功率密度的硬件支持,更依赖强先进算法,让机器得以适应复杂地形。

更轻量化节能的关节、更智能的AI算法、统一的全球标准及多场景验证,将成为机器人真正“站稳”走入生活的关键。

一些实用领域,机器人已经成为“实力担当”

当前,人形机器人开始批量走进工厂、仓库甚至极端环境,承担起重复性劳动、高危作业等实际工作,多领域展现其独特价值。

在工业领域,人形机器人已能完成高精度车门锁检测(误差仅0.05mm)、安全带强度测试(承受力超2000N)和发动机部件搬运等任务。在操作层面,它们可以冲咖啡、做煎饼、画扇子,虽然动作还不够流畅,但已能完整执行流程。

机器人还展示出环境交互能力:自主建图导航、在密集货架间灵活穿梭、处理数千种商品。一些机器人甚至具备基础语音交互功能,能够进行简单自然对话,完成景区引导和门店接待工作。

(具备互动和服务能力的人形机器人。图源网络)

当前人形机器人主要应用于三大场景:

工业制造是机器人落地最积极的领域。汽车工厂中的机器人负责搬运、质检、工站衔接和基础组装,广汽利用自研机器人执行焊接、喷涂等高危工序。

商业服务领域也有进展。北京出现全球首个由人形机器人值守的零售仓,机器人能自主完成盘点、补货、取送、打包全流程,已常态化运营超过150天。

高危特殊环境是机器人发挥优势的场合。它们能在地面温度高达61摄氏度的环境中持续工作,仅需换电而无须休息,未来有望应用于太空、矿井和灾难救援场景。

从实验室走向实用场景,人形机器人正在用实际行动证明自己不仅仅是人类的模仿者,更是有价值的助手和合作伙伴。

中国占63%份额,领跑全球人形机器人产业链

摩根士丹利发布的《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》显示,在全球人形机器人产业链中,中国的份额高达63%,特别是在驱动器、传感器、电池等核心硬件中,中国集成的企业占比达到了45%。

在已确认涉足人形机器人领域的百强企业中,73%的企业位于亚洲,中国以56%的比例成为全球佼佼者。

(国内部分人形机器人研发企业)

长三角和珠三角地区的成熟供应链、丰富的本土应用机会以及政策层面的大力支持,让中国在人形机器人领域取得了突出进展。未来3-5年内,人形机器人将迎来广泛应用。天创机器人董事长刘爽表示,人形机器人将作为“通用机械劳工”填补偏远、枯燥工作的劳动力缺口,其市场规模不断扩大。

魔法原子创始人吴长征预计,未来3年,行业机器人综合实力能提升10倍,5年内将提升100倍。“3-5年左右,将有越来越多的机器人走上生产线、商超,甚至进入家庭服务。”

成本不断下降,将进一步推动普及。摩根士丹利预计,到2050年,人形机器人的单价可能降至1.5万美元。这将使更多企业和家庭能够负担得起人形机器人,从而推动其广泛应用。

未来十年将是人形机器人从实验室走向社会全场景的关键期。我们需要的不是复制人类的机器,而是能够扩展人类能力、尊重人类价值、解决实际问题的智能伙伴。只有这样,机器人技术才能真正服务于人。